水天宮

|

|

平成17年1月10日

| 参加者 | 12名 |

| 天気 | 晴れ |

| 句会場 | 人形町区民館 |

| 集合場所 | 水天宮境内 |

水天宮

|

水天宮の境内に10時半に集合。それぞれに七福神めぐりをすることにする。甘酒横丁から明治座、隅田川へと歩くものよい吟行コースだった。 |

水天宮絵馬堂 |

◇身重の人への心遣いというか高いところに社殿があるので、ビルの間からエレベーターがしつらえてあり、広前へ出るにもスロープがあり、至れり尽くせりに感服。(節子) ◇さすが水天宮様は参詣人も多く無機質な建物の中にもとけこんでいる様な感じでした。日本の少子化が解消しますようにと一生懸命お願いしました。(ひで子) ◇安徳帝と水天宮の結びつきがどうも納得できていなかったが、九州に落ちのびた女官がささやかにまつっていたのが起こりという由来を読み、長年の疑問が解けた。(淑子) ◇水天宮 ちょっと変わっていて 盛り上がった絵馬、おみくじの咲いた枝もないし、破魔矢も境内の掛け小屋で売っていた。それも納めの箱を足元に置いて(辰也) |

|

◇久し振りの甘酒横丁は、老舗の豆腐屋はビルになり、婦人服の店が軒をつらねて風情がなくなってしまいました。(操) ◇甘酒、べったら漬、人形焼と食欲をそそられるものばかりでした。(淑子) ◇デパートなどで知っている有名店の本店が数多く見られる。昔はこのあたりが東京の中心地だったのだと感慨。甘酒横丁で甘酒を一杯、有名な鯛焼きは残念ながらお休み。(斉) |

甘酒横丁 |

明治座の幟 |

◇甘酒横丁というどこかなつかしい名前の通りを行くと明治座がありました。高い高いビルでお芝居というイメージからはかけ離れているように思いました。おせんべいや人形焼のにおひもいっぱいありました。(とめ子) ◇明治座の近くに「江戸三座」の案内板があり、歌舞伎隆盛の江戸をしのびました。(聖樹) ◇明治座の初芝居の幟はさぞ賑やかだろうと思いましたのに、五本も無いのには驚きました。(操) ◇明治座の初芝居は、コシノ三姉妹の物語、のぼりも役者の名前ではなく、女優さんの名前。(斉) |

|

◇浮いた浮いたの浜町河岸は今や高速道路の下。墨堤にビルが並び、時代を感じさせられました。(聖樹) ◇隅田川は都鳥は数羽でしたが、満ち潮で水が豊かでした。(操) ◇墨堤まで足をのばして、いつもの反対側からの景に新鮮な感じで句作。(節子) |

隅田川 |

末広神社(毘沙門天) |

◇日本橋七福神は初めてだったので地図を片手に一生懸命ビルの間を探し歩いて時間迄に廻り切れるかどうか気になって俳句どころではなかった。よくもビルの谷間にこのようなこじんまりとしたお宮さんが残っているものと感心しました。(周雄) ◇日本橋七福神のお社の小ささに驚きました。町中の神社ですから小さいのも止むを得ないのでしょう。七福中五福しか参れませんでした。(一弘) |

|

◇小舟町、人形町と情緒ある名前の残っている地での吟行であったが、日本橋七福神めぐりは、有名な名前があちこちに見られる本舗めぐりとなった。即ち、人形焼、そば、うなぎ、和菓子等々、デパートで馴染みの名前がここでは歴史を偲ばせるくすんだ大看板に見出されたのである。(柳影) ◇七福神の八社のうち三社に詣でた。じっとしていないと句ができないとわかっていても、どうにかして全部まわりたくなるのは人情というものか。(淑子) ◇七福神も逃げ回って隙間にやっと生きている感じ。(辰也) |

笠間稲荷(寿老神) |

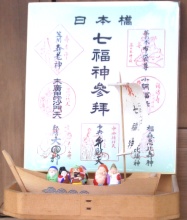

七福神 |

◇日本橋七福神は、小網神社(福禄寿・弁財天)茶の木神社(布袋尊)水天宮(弁財天)松島神社(大黒神)末広神社(毘沙門天)笠間稲荷神社(寿老神)椙森神社(恵比寿神)寶田恵比寿神社(恵比寿神)も八社で、八福神とも呼ばれるようだ。 ◇松島神社はビル、茶の木神社は路地の奥にあり、七福神といってもさまざま。七福神めぐりで日本橋の別の一面を見ることができました。(瓔子) ◇富塚というのが椙森神社にあった。富籤の発祥の地といふ。昔は富籤がさかんだったらしい。お参りすると宝くじがあたるとか。(斉) |

| 肩車する子の衿を立ててやり | 荻野 操 |

| 閑散と成人の日の問屋街 | 山田節子 |

| 満ち潮の波の勢ひや都鳥 | 荻野 操 |

| 松すぎてなほも人出や水天宮 | 瀬戸とめ子 |

| 振袖にそろひのショール成人す | 荻野周雄 |

| 上げ潮となりし橋脚都鳥 | 山田節子 |

| 中吉のみくじ良しとす福詣 | 古賀一弘 |

| 拍手をひとつおまけや福詣 | 古賀一弘 |

| 橋くぐる水上バスに日脚伸ぶ | 山田節子 |

| 谷崎の生誕の地や落葉舞ふ | 荻野周雄 |

| 初芝居江戸紫の幟立つ | 伊藤瓔子 |

| 地酒売る恵方詣の旗を立て | 竹内柳影 |

| 霜柱踏むや案内図読まむとし | 荻野 操 |

| この日詠まれた季語たち |

|---|

| 七福神めぐり・福詣・初戎・初詣・初みくじ・寒詣・松過ぎ・明の春 |

| 初吟行・初芝居・成人の日・春着・着ぶくれ・霜柱・日向ぼこ・悴む |

| 返り花・都鳥・初雀・初写真・北風・飾り竹・落葉・芽吹く・ショール・手袋 |

| 寒・寒晴・寒の水・春光・日脚伸ぶ・冬うらら・冬ぬくし・寒し・四温 |

|

◆吟行句会でもないとひとりでは来ない場所なので、興味深く吟行しました。(聖樹) ◆風もなくお日様いっぱいの日和で七福神巡りを楽しく致しました。(とめ子) ◆人形町は地下鉄で通り過ぎるばかりでしたが、久々に地上に出たという感じです。以前明治座に来た頃とは街が大分変わっていて一人では歩けないです。会場への道で名物のお豆腐屋さんによって買物、幹事の方のお手配で街の中の会場が近く有難いことでした。人形焼美味しかったです。(節子) |